旧敦賀港駅を再現した敦賀鉄道資料館

敦賀駅前から歩いて30分くらいの距離に、欧亜国際連絡列車の発着駅だった敦賀港駅があります。そしてその近くに、駅舎を再現した敦賀鉄道資料館があります。

敦賀が、港と鉄道の街と言われる所以ともなったのが、この「欧亜国際連絡列車」でした。当時、ヨーロッパまでの船旅は1ヶ月を要していましたが、この鉄道と海路のルートの開業により所要が17日間に短縮されたのです。

航空機が発達している現代とは異なり、当時は海外へ渡航する際は船舶が使われていました。海外への渡航者や見送り客を港まで運ぶ、ボート・トレインが日本の各港町へ運航されていました。

その始まりが、東京駅と敦賀港駅を結ぶ欧亜国際連絡列車でした。

開業したのは、ヨーロッパで第一世界大戦が始まる直前の1912年。第二次世界大戦開戦直後の1940年まで運行していました。まさに激動の戦間期の時代を走っていたのです。

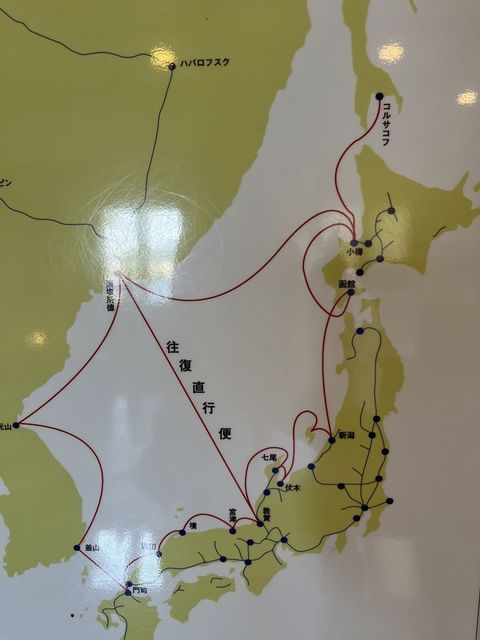

日本の各港駅から運行されていた、海外との鉄道を結ぶ鉄道連絡船

第二次世界大戦前までの20世紀前半、日本各地から港町まで鉄道で行き、鉄道連絡船で朝鮮、満州、ロシアまでわたりシベリア鉄道を経由してヨーロッパの各都市へ行く国際連絡運輸という形態があり、連絡切符は鉄道会社を通じて購入することができました。

横浜港駅跡

横浜港駅跡敦賀と同じ年、下関へも東京からの特別急行列車の運行開始

筆者が敦賀を訪問する2ヶ月前。その時も森高千里さんのライブ遠征を兼ねて、山口県の関門海峡沿いの下関を訪問したのですが、下関も港町として朝鮮半島の釜山への関釜連絡船が運航されていました。

東京駅と敦賀港駅を結ぶ欧亜国際連絡列車が開業された1912年、下関駅へも東京駅からの特急列車が開業します。それに伴い、第二次世界大戦が終結するまで、下関は関釜連絡船を経由して朝鮮、満州、シベリア鉄道という国際連絡運輸の役割を担う港町となります。

下関駅

下関駅現在は、下関港国際ターミナルから釜山へのフェリー(関釜フェリー)が毎日1便ずつ発着します。旅客だけでなく貨物輸送も行なっており、物流業界に勤める筆者も関釜フェリーを使い輸出手配をしていたことがあります。

下関港国際ターミナル

下関港国際ターミナルたまたま森高千里さんのライブが下関港国際ターミナルの目の前の会場で開催され、かつライブ終了後の時間が釜山行きフェリー(はまゆう号)の出港時間だったので、出港する瞬間に立ち会えました。

関連動画 |

釜山行き、はまゆう号、下関港国際フェリーターミナル出港の瞬間(@YouTube) |

昼間、停泊するはまゆう号

昼間、停泊するはまゆう号 関門海峡を運行するコンテナ船

関門海峡を運行するコンテナ船中国、韓国からの貨物船は関門海峡を通り、関西、中部、関東の港へ向かう

夢はヨーロッパへ 戦前の旅行のガイドブック

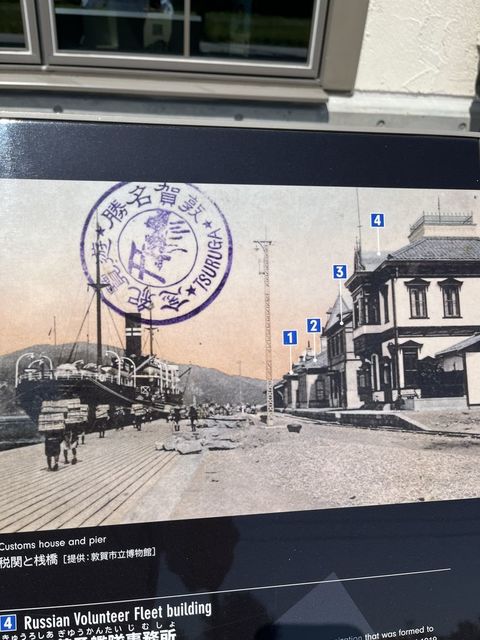

敦賀鉄道資料館は、1階は鉄道模型や当時の敦賀の街を再現した模型があって、2階は敦賀の鉄道の歴史を紹介しています。2階には欧亜国際連絡列車に関する、時刻表やガイドブックなどが展示されています。

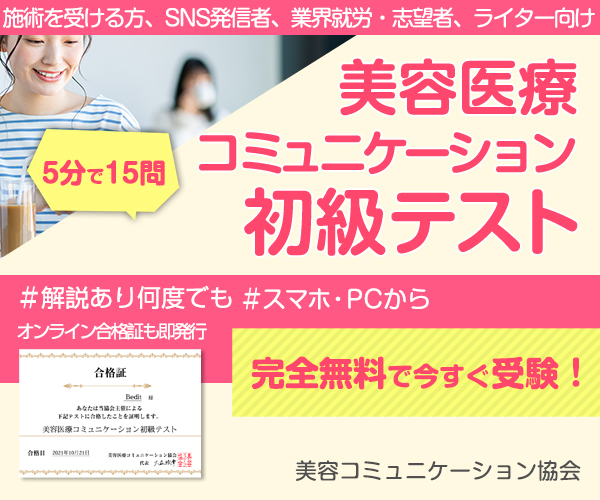

戦前の敦賀を再現した模型を見ると、桟橋、駅、税関など、モダンな建物が立ち並び、国際港として活気があったのが伝わってきます。

敦賀港駅舎を再現した鉄道資料館は、当時の駅舎があった場所に再現したわけではなく、後程、紹介する、現在「人道の港 敦賀ムゼウム」博物館がある場所に敦賀港駅はありました。模型だと上部分の岸壁に船が停泊している前の建物です。

1905年に終結した日露戦争で日本に敗北したロシアは、日本海に面して満州や朝鮮半島とも地理的に近いウラジオストクを、東アジアへの門戸として位置づけます。そして日本は、ロシア義勇艦隊による定期航路を開拓して、大阪商船が国際航路に進出しました。

1912年、欧亜国際連絡列車が運行を開始すると、敦賀は鉄道と船でヨーロッパと結ぶ玄関口となります。

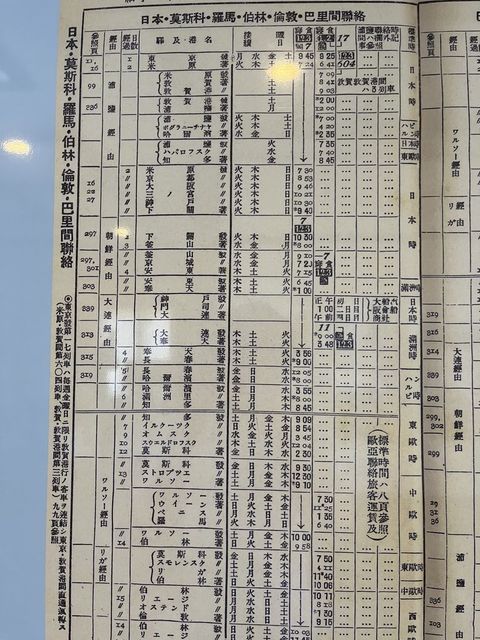

展示されてある東京からヨーロッパまでの運行時間、停車駅が記載された時刻表を見ると、当時、日本の支配下だった朝鮮半島や中国東北部の満州に、日本が権益を持っていた鉄道が敷かれていることがわかります。このことからも、現代では日本の鉄道事業は国内で完結していますが、当時は国際的な事業だったことが読み取れます。

時刻表

時刻表南満州鉄道については、「No.24:旧満州国の痕跡を歴史背景と一緒に追いかける旅-その1」編もご参照ください。

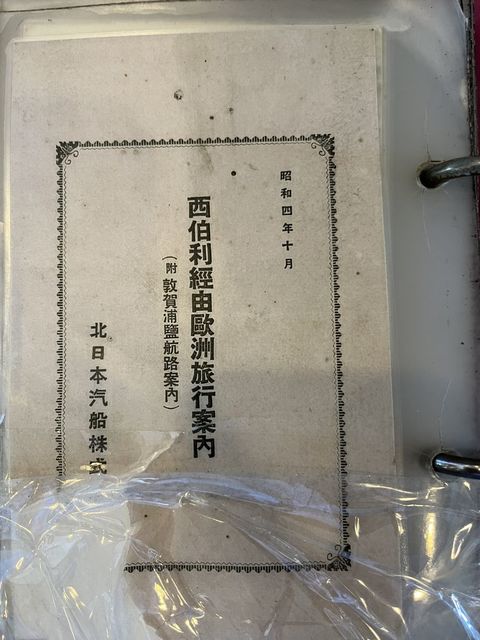

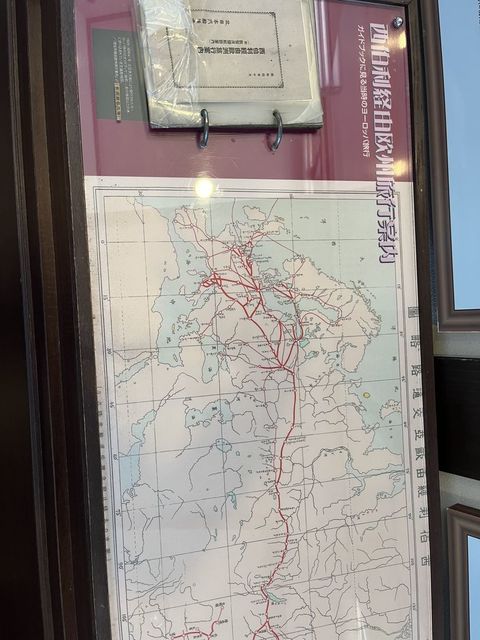

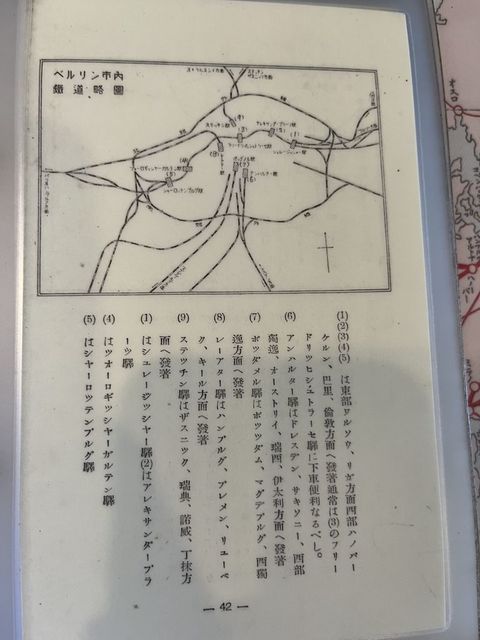

現在の旅行ガイドブックから見ると簡素ですが、1929年発行のシベリア経由のヨーロッパ旅行ガイドブックが展示されています。日本からヨーロッパまでの鉄道の折り込み地図が特典として入っていて、現在のガイドブックとも似ています。簡単ではありますが、ロンドン、ベルリン市内の路線図も掲載されています。

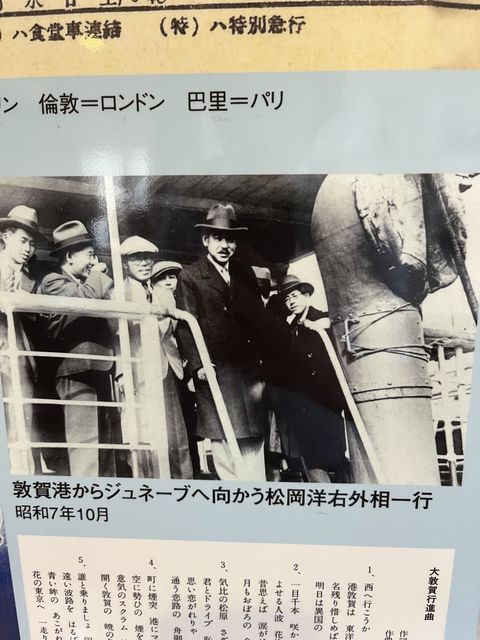

当時の外務大臣だった松岡洋右が満州事変をめぐり、ジュネーブの国際連盟の総会に向かうために敦賀港から出発する写真もありました。

松岡洋右の国際連盟でのサヨナラ演説については、「【第82回】第二次世界大戦中のスイスを追う旅1・中立国としての歴史」編もご参照ください。

ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発した翌年の1940年には、欧亜国際連絡列車も廃止になってしまいます。しかし、戦争が起きても敦賀がヨーロッパとの玄関口だったのは変わりませんでした。次の記事では、戦間期という時代に翻弄された敦賀を紹介します。

<【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その1

【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その2

<【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その3