激動の街、ベルリンの負の遺産を巡る

ドイツの首都、ベルリン市内には、ベルリンの壁があった東西冷戦時代や、ナチス時代に関する負の遺産が、数多く眠っています。ここではナチスと日本との関係を絡めて紹介します。ぜひベルリンを旅行したついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

ナチス時代から同じ場所にある日本大使館

第2次世界大戦で日本は、ドイツ、イタリアと3国軍事同盟を結んでいました。そのため、日本の出先機関である日本大使館は、当時のヨーロッパ情勢を日本国内に伝達するという、重要な役割を担っていました。

ドイツの同盟国である日本の大使館とイタリアの大使館は、戦時中、ベルリンの中心部にある広大なティアルガルデン公園の南側の一等地に建てられました。現代でも同じ場所に道を挟んで、日本大使館とイタリア大使館があります。

当時の日本大使館の建物は、第3帝国様式と呼ばれるがっちりとした直線的な建築様式でした。外地の日本大使館の中でも最高の近代設備を誇っていたのです。

館内では、書類を各部署にまわすエア・シューターが導入されていました。

地下には直撃弾にも耐えられる、堅牢な防空壕が備えられ、自家発電や空調機械も完備していました。

1944年2月の空襲で、日本大使館は直撃弾を受けて、業務を縮小せざるおえなくなります。

ソ連軍がベルリンへ迫る1945年4月、日本大使館はドイツ政府からの要請により、オーストリアへ疎開することになります。4月8日、大島大使の音頭で、日本大使館で簡素な夕食会が開かれ、ナチス時代の業務は終わります。

戦後、建物は爆撃された跡が残った空き家のままになっていました。1988年に改築され、日独文化文化センターとしてオープンします。現在は再び日本大使館となっています。

当時からイタリア大使館よりも一回り大きい日本大使館は、ヒトラーのイタリアと日本への信頼度を表現していました。両大使館の間にあるその道の名前は、「HIROSHIMA STREET」と名づけられています。ベルリンの街中で唯一、日独伊三国軍事同盟の時代の名残りがかすかに残っている場所です。

アクセス: HIROSHIMASTRASSE 1

一言:ティアルガルデン散策のついでに訪れるのがオススメ。

ナチス時代の歴代駐独日本大使

・東郷茂徳(1937年~1938年)

東郷大使の在任当時、ドイツは日本と紛争中だった中国の蒋介石の国民党に、外貨獲得の目的で武器を輸出をして、軍事顧問団を派遣していました。それが当時、中国と戦闘状態にあった日本が苦戦する原因でした。

東郷大使は、武器輸出を止めさせるためにナチス高官と何度も交渉を重ねました。見返りに満州でのドイツ人の地位を、日本人と同じにしろというドイツ側の要求も退けて、武器輸出を取りやめさせるのに成功させます。また、東郷大使はナチスの胡散臭さを警戒して、日本がドイツに接近するのに阻止しようとしていました。しかし、東郷大使はナチスの高官から煙たがれ、駐独大使を交代させられてしまいます。

その後はモスクワ駐在になり、ノモンハン事件の調停に当たります。

帰国後は日本の開戦時と終戦時には外務大臣に就任します。開戦時には一貫してアメリカとの戦争に反対し、戦争末期には早期終戦の道を探っていました。百戦錬磨の外交官の外交官でしたが、戦後は、開戦時の外務大臣ということで戦犯となります。

・大島浩(1938年~1939年、1940年~1945年)

東郷大使の次に在任したのが大島浩です。大島大使は、ヒトラーを初めナチス幹部とも親しくドイツ人以上にナチスに、心酔していたと言われています。大島大使は元々、外交官ではなく、陸軍出身の軍人です。

この時代、ドイツと日本が急接近してしまったのは大島大使の影響が大きいと言われています。

第2次世界大戦が始まる約10日前の1939年8月、ドイツが突如、ソ連と独ソ不可侵条約を結びます。ドイツとしては戦争を始める前に、イギリス、フランスと2正面の戦いを避けたかったために、とりあえずソ連と手を結んだのでした。しかし、当時、日独防共協定を結んでいた日本としては、ドイツに裏切られた形になり、ドイツへの感情も冷えてしまいます。そして、不可侵条約を見抜けなかった大島大使は、責任を取り罷免されます。

しかし、ドイツが戦争開始当初はヨーロッパで連戦連勝だったために、日本国内でドイツ熱が再燃します。大島浩は、再び駐独大使になり、戦争が終わるまで在任します。

・来栖三郎(1939~1940年)

来栖三郎は、ベルギーから転任して、大島大使が下野して日本に帰国している期間、大使を勤めます。来栖大使在任中にあった一番大きな出来事は、日独伊三国軍事同盟の成立です。来栖大使が調印式に日本代表として、署名した写真は中学校の教科書にも載っています。

実際には、来栖大使はお飾りにしかすぎず、三国同盟成立のお膳立ては、日本にいる大島大使が裏で動いていたと言われています。その後、日本がアメリカと開戦する直前、難航するワシントンでの日米交渉での助っ人として訪米しますが、そこで真珠湾攻撃の報を受けます。

奥さんがアメリカ人ということもあり、親米派の来栖大使ということでの選任だったようですが、アメリカの世論は、三国同盟に調印した人物が来るということで印象を悪くしたようです。

日本が太平洋戦争に進んだ道は、アメリカや中国との関係のみならず、ヨーロッパ情勢の影響も非常に大きかったのです。その伝達の役割を担っていたのが紛れもなくこのベルリンの日本大使館でした。

ベルリン市民の生命を守ったブンガー(BUNKER)

戦時中、ベルリンなどのドイツ国内の大都市には、1~2万人単位で収容できた巨大なトーチカがありました。当時の最新の建築技術を導入して建てられた防空施設です。

地上6階、地下5階、分厚い鉄筋コンクリートの壁、出入り口には厚さ80センチの大扉が2重についていて、大型爆弾の直撃弾を受けても耐えられる構造となっていました。その通称、ブンカーと呼ばれる防空施設が博物館となって公開されています。

ベルリンの中心部の再開発エリアで、観光客で賑わうポツダム広場からSTRESSEMAN STREETを10分ほど歩くと、戦争で焼けたアンハルター駅舎跡が見えてきます。そのアンハルター駅舎跡から右側に奇怪な建物が見えます。それがブンガーと言われた防空壕です。1階以上がお化け屋敷として公開されており、地下がブンカー博物館になっています。当時の市民の生活用品や体験記が展示されています。

アンハルター駅は、「ベルリンの中心部に眠る、ナチス時代の遺産を散策・後編 」を参照してください。

当時の東京の防空壕は?

当時、日本では、庭に穴を掘って畳を被せたような防空壕が主流でした。実際にはほとんど役に立たず、多くの人が焼死しました。しかし、ブンガーは、大型爆弾でも耐えられ、多くのドイツ人の命を救いました。ところが、その頑丈さゆえ、壊すことができず今でも無数残っています。国民の生命を守ることを、どちらの政府が真剣に考えていたかがわかります。

住所: SCHONEBERGER STR 23A, 10963 BERLIN

入場料: 7ユーロ(クレジット使用可能)

ホームページ:https://www.berlinstory.de/bunker/

一言:ポツダム広場を散策したついでに訪れるのがオススメ

今でも現役のオリンピックスタジアム

ナチスが政権を握っていた1936年、ベルリンオリンピック大会のメイン会場が今でも現役で使用されています。2006年のサッカーワールドカップドイツ大会の決勝戦の試合会場としても活用されました。

ベルリン大会は、NHKの実況が「前畑がんばれ!前畑がんばれ!」と連呼したことで有名な、女子水泳の前畑選手の金メダルの獲得や、棒高跳びの西田選手と大江選手が獲得した銀メダルと銅メダルをくっつけた友情のメダルなどが有名なエピソードして、現代でもスポーツファンの中で語り継がれています。

日本は金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル8個、計18個のメダルを獲得、出場国のメダル数の中で8番目の数字でした。

ベルリン大会の次の大会は、1940年東京に決定していましたが、日中戦争の激化で開催権を返上して中止になります。ベルリン大会は、第2次世界大戦前、最後のオリンピックになったのでした。

改修される東京の国立競技場

現代のスタンド内は最新設備が備えられていますが、当時から10万人も収容できる巨大建造物で、80年前と変わらない石造りの外観は、当時のままの姿を今に残しています。日本では2016年の東京オリンピックに向けて、スポーツの聖地である国立競技場は取り壊され、新しい国立競技場が誕生します。古くても伝統を重んじ、補修して使おうとするドイツ人との価値観の違いを垣間見ることもできます。

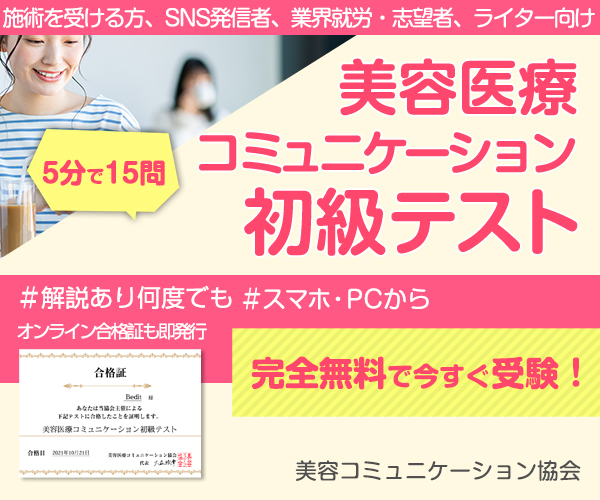

世界で最初に開館した反戦博物館ANTI-KRIEGS-MUSEUM

ベルリンには、最初の世界大戦の後、世界で最初に開館した反戦博物館があります。

反戦博物館は、Uバーン 9 AMRUMAR STから博物館への案内看板に沿って歩いていくと、住宅街の中のアパートの1階にひっそりとあります。

反戦博物館の創始者であるエルンスト・フリードリッヒさんは、反戦活動によって、ナチスに迫害され、反戦博物館も閉鎖させられてしまいます。その後、フリードリッヒさんは、スイス、チェコと転々とした後、ベルギーで反戦博物館を開館させますが、ナチスのベルギー侵攻によって閉鎖させられてしまいます。反戦の意志を継いだのが孫のトミー・スプリーさん。1982年に再びオープンさせたのです。

ナチスに拷問されたフリードリッヒさんの生々しい写真も展示されています。

ドイツの戦争系の博物館や戦跡は、ナチスの時代や戦争の事実を淡々と伝えて、後は訪れた人が考えてくださいというのが基本スタイル。反戦!平和!を唱えるドイツの中では、珍しい自己主張型の博物館なのです。

展示物はフリードリッヒさんからの時代のものと、ベルリン市からの寄付で成り立っています。

館内は狭く部屋が2部屋と地下に1部屋あるだけなので、展示物は多くはありません。

しかし、創始者のフリードリッヒさん時代の第1次世界大戦後の展示物もあり、実際に触れることができる貴重な体験ができます。

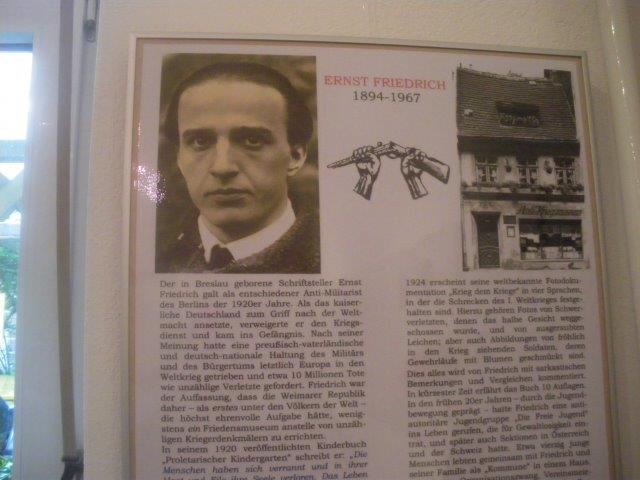

フリードリッヒさんの時代、反戦博物館で使われていたスコープがあります。覗くと第1次世界大戦の戦場のモノクロの画像が立体で見れます。塹壕の中の兵士たちの様子などを見ることができます。これは当時の子供の見学者向けように作られました。

また、第1次世界大戦の生写真や絵はかぎも手に取ることができます。

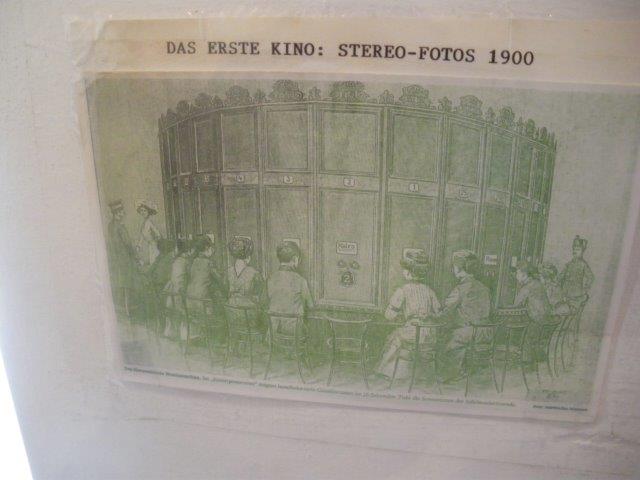

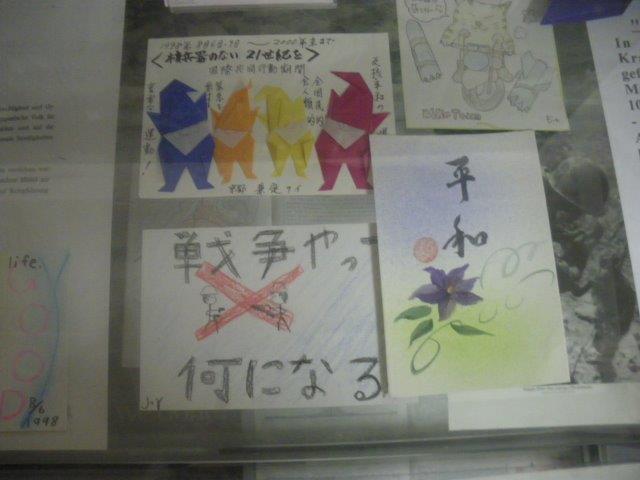

地下は、全て広島、長崎に落とされた原子爆弾の展示になっており、日本のことについても多く触れられています。

見学者も多くはないので、トミーさんが忙しくなければ、案内してもらいながらじっくり見ることができます。

日本のことも想っているくれる、陽気なトミー・スプリーさん

私が訪れた時は、午後16時の開館と共に入って、スプリーさんに「ヒロシマ、ナガサキ」と言われました握手されました。

見学者は自分しかいなかったのですが、どこからか掛かってきた電話での会話でも

「Now in museum there is one nice Japanese」

と、上機嫌で答えていました。遠い日本からの来館が嬉しかったようです。

狭いスペースの博物館にも関わらず、広島、長崎の原爆のことについての展示もたくさんあります。

日本はドイツと同盟を結んで世界を相手に戦争をして両国とも焦土と化しました。日独伊三国軍事同盟は、誤った選択だったというのが現代の歴史評価になっています。

しかし、当時の日本人とドイツ人が精神的に結びついていたこと、戦後の同じ敗戦国としての関係までを否定をすることはないのかもしれません。

最寄り駅: Uバーン 9 AMRUMAR ST

開館:16:00-20:00(夕方しか開いてないので注意)

ホームページ:http://www.anti-kriegs-museum.de/

自分の目と足で歴史を見る大切さ

第2次世界大戦でドイツは、日本と同盟を結び共に敗戦国となってしまいました。

同じ敗戦国でも戦争遺跡の残し方に違いがあります。

ここで紹介したもの以外にもドイツ国内には、ナチス時代の悲劇を忘れないためのモニュメントがたくさんあります。今回紹介したのは氷山の一角。ぜひ自分の目と足で現地を周り、教科書、テレビ、新聞からでは得ることができない、自らの言葉で語れる歴史観を持つことをお勧めします。