難民救済を伝える人道の港 敦賀ムゼウム

敦賀港駅資料館から歩いてすぐの場所に、「人道の港 敦賀ムゼウム」という博物館があります。

人道の港 敦賀ムゼウム

人道の港 敦賀ムゼウム東京からの欧亜国際連絡列車も開通して、海外との玄関口だった敦賀には、2度の世界大戦中、2つのエピソードがあります。

1つ目。

かつてポーランドはロシアの支配下にあり、ロシアに抵抗したポーランド人はシベリアに抑留されていました。第一次世界大戦の最中、革命が起こりソ連が誕生。その際、共産主義国家の脅威のためシベリア出兵していた日本軍と、救援要請を受けていた日本赤十字社が、過酷な環境にいたポーランド孤児を救出することになります。そして孤児達が、日本で最初に足を踏み入れたのが敦賀でした。

人道の港 敦賀ムゼウム前にある、ポーランド孤児の上陸地点を示す案内

人道の港 敦賀ムゼウム前にある、ポーランド孤児の上陸地点を示す案内2つ目は、第二次世界大戦中です。

ナチスドイツに迫害されたユダヤ人を受け入れたのも敦賀でした。ユダヤ人に命のビザを発給したリトアニアの領事館員だった/有名で、映画やドラマの題材にもなっています。

ユダヤ難民の地に杉原千畝を称える植樹、

ユダヤ難民の地に杉原千畝を称える植樹、場所は敦賀鉄道資料館の入り口付近。

リトアニアの杉原千畝記念館については、「【第19回】ユダヤ人を救った日本人外交官、リトアニアにある杉原千畝記念館」編をご参照ください。

人道の港 敦賀ムゼウムは、かつて敦賀港駅があった場所に建てられています。敦賀駅から敦賀港駅まで2.7kmの距離の敦賀港線は、欧亜国際連絡列車が廃止された戦後も主に貨物線として活用されていました。そして2009年には運行が終わり、2019年に正式に廃止となります。

人道の港 敦賀ムゼウムの建物の裏側には、貨物線の廃線跡が残っています。建物の表側の道路が線路になっていて、戦間期に運行していた欧亜国際連絡列車は、そこに発着していました。

人道の港 敦賀ムゼウムの手前にJR貨物のコンテナが置かれている

人道の港 敦賀ムゼウムの手前にJR貨物のコンテナが置かれている歴史博物館は歴史の負の面も伝えるべきでは?

人道の港 敦賀ムゼウムは、この2つのエピソードを紹介する博物館になっています。

内部は、写真撮影が禁止されており、人道の港 敦賀ムゼウムの公式ホームページをご参照いただければ、雰囲気は掴めると思います。

イントロダクション

人道の港 敦賀ムゼウム

公式ホームページ

https://tsuruga-museum.jp/

現在

現在 当時

当時人道の港 敦賀ムゼウムの館内を一通り周った筆者の個人的な所見を、簡単に述べたいと思います。

日本が国際社会から孤立して、世界を相手に戦争の道へと進んでいた戦間期、ポーランド孤児やユダヤ人の難民を保護したという事実は、素晴らしいと思います。その事実を伝える人道の港、敦賀ムゼウムの活動も意義があると思います。

しかし、残念だと感じたのは、その日本の先人たちが成し遂げたエピソードしか紹介されていなかったことです。

人道の港 敦賀ムゼウムが、海外との繋がりを紹介する歴史博物館なら、歴史の闇の部分にも光をあて、後世、彼らがどのような運命を辿ったのか、触れるべきではないかと思うのです。

1つ目の日本が助けたポーランド孤児が成人する頃、彼らの祖国は惨事に見舞われます。第二次世界大戦の勃発により、ナチスドイツとソ連に分割される。祖国に帰った彼らも、ドイツやソ連と戦い、非常に悲惨な結末を迎えた子たちも多かったでしょう。その辺りまで掘り下げて紹介してほしかったと思います。

2つ目の日本が保護したユダヤ難民は、戦後、中東に建国されたイスラエルに戻りました。そこで元から住んでいたイスラム教のアラブ人と彼らユダヤ人との抗争は、現代でも戦闘が続く中東情勢の一因となっています。

イスラエルのエルサレムにユダヤ教の聖地、嘆きの壁。

イスラエルのエルサレムにユダヤ教の聖地、嘆きの壁。2004年に訪問、筆者撮影。

そして、この時代を扱っているのだから、この時期、日本がアジアに進出して、世界に惨禍をもたらしたことは付け加えるべきだと思います。それが自衛のため、侵略のためだったかは、歴史の解釈の問題ですが、その戦争があった事実というのは見過ごしてはなりません。

ドイツの第二次世界大戦の史跡について、「【第54回】ドイツの港町「ハンブルク」を廃墟にした恐るべき大空襲の痕跡」編もご参照ください。

ドイツ側が受けた被害に関する史跡でも、ナチスを台頭させてしまったこと、他国を侵略した戦争加害者としての自戒への一言を忘れてないのです。

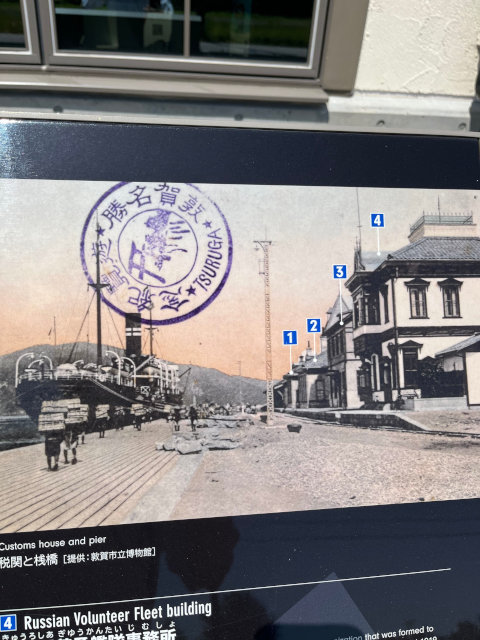

人道の港 セジウムの資料室には、小説「また、桜の国で」が置いてありました。

この物語はフィクションですが、ポーランド孤児として来日した孤児たちが、祖国ポーランドに戻り、第二次世界大戦でポーランドを占領したナチスと戦い、ソ連や連合国に見殺しにされ悲惨な結末を迎えた、ワルシャワ蜂起に参戦する話です。

筆者は、前回、ポーランドへ取材に行く前、たまたま「また、桜の国で」を読んで、次はワルシャワ蜂起を取材したいと思い、前回のポーランド渡航から約半年後の翌月、再びポーランドに行くため、そのプレ取材として敦賀に来ました。

日本海の重要な港の一つとして機能する、良港、敦賀港

欧亜国際連絡列車が入線していた、人道の港 敦賀セジウムの前の道を進むと、敦賀港の鞠山(まりやま)南地区ターミナルとなっており、関係者以外は立ち寄ることができません。

手前が人道の港 敦賀セジウム、奥が鞠山南地区ターミナル

手前が人道の港 敦賀セジウム、奥が鞠山南地区ターミナル敦賀駅前の観光案内の写真より

江戸時代は西回りの北前船で栄え、そしてその後は大陸への玄関口として栄えた敦賀港。現代では日本海側の地方港として機能しており、地理的に日本海の中央部に位置しているため、中国、韓国とのコンテナ船、九州から北海道までの内航RORO船(車両を運ぶ船)の中継地となっています。

ちなみに内航RORO船のルートは、江戸時代のときと同じルートを使っているそうです。

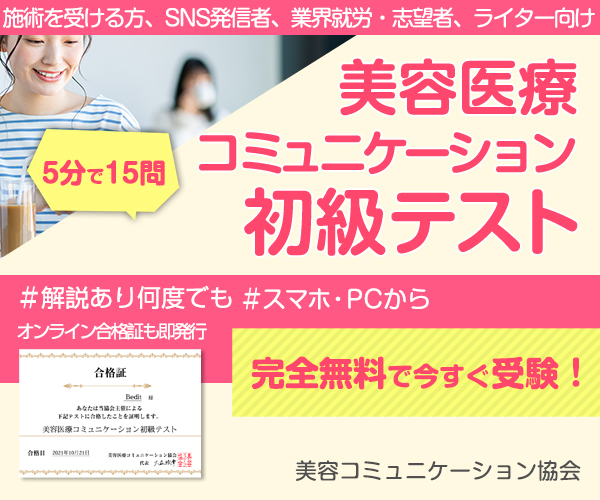

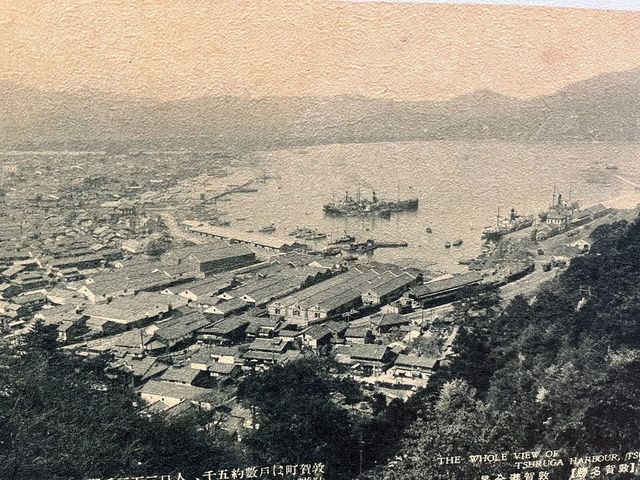

戦前の敦賀港

戦前の敦賀港鞠山南地区ターミナルは、筆者が訪問した今月(2024年5月)から再編工事が始まります。理由は、人道の港 セジウムの近くにある従来の内航RORO船の岸壁は狭く、RORO船の大型化に対応するため。コンテナターミナル手前の空いているスペースが、新たな内航RORO船の岸壁となります。

物流業界で働き、国内外の港湾も巡っている筆者も、港湾を高台から見たいと思い、人道の港 敦賀セジウムのスタッフの方に港湾が見られるスポットを教えていたただきました。

人道の港 敦賀セジウムの裏の金ヶ崎城跡がある山から見えるとのことだったので、貨物線の廃線跡を渡り、山登りをしました。鞠山南地区ターミナルは、中腹の休憩場所から見ることができます。

鞠山南地区ターミナル、

鞠山南地区ターミナル、手前のエリアがRORO船のターミナルとなる。

頂上(展海広場展望所)まで行くと、北側のフェリーターミナルとなっている敦賀新港を眺めることができます。右はセメントを運ぶバルク船で、三方の山々に港が囲まれているのがわかります。

右側はセメント工場、入り組んだ山々に囲まれているのがわかる

右側はセメント工場、入り組んだ山々に囲まれているのがわかる良港と言われる条件の一つに、起伏がある丘陵に囲まれていることがあげられます。風や波の影響を受けずに、荷役が制限されることが少ないためです。その条件を満たしてない港は、バース(貨物の荷下ろしを行う岸)混雑のため、本船が遅延することがよくあります。

入り組んだ山々に囲まれた港だと波が荒れにくいため、敦賀が港に適した街だということが、ここにくるとよくわかりました。

中腹には敦賀駅の新幹線ホームも見える、手前は貨物線跡

中腹には敦賀駅の新幹線ホームも見える、手前は貨物線跡海上コンテナの鉄道輸送が活発化すれば、敦賀もかつての繁栄を取り戻す?

物流2024年問題のドライバーの拘束時間の制限が、ニュースで取り上げられていますが、実際の国内外の物流現場では、環境問題から世界的な脱酸素化が一大プロジェクトとなっています。二酸化炭素の排出はトラックよりも鉄道の方が少なく、鉄道輸送が見直されていますが、日本の場合、海上コンテナの大きさだとトンネルがネックとなり中々進んでいません。

横浜港、本牧ふ頭の海上コンテナ

横浜港、本牧ふ頭の海上コンテナドイツのコンテナの鉄道輸送について、「【第95回】ヨーロッパの中央に位置するドイツ物流の風景-その1」編でも触れています。ご参照ください。

記述の通り、敦賀もかつては港まで貨物線が引かれていましたが、海上コンテナ輸送が一般化した現代だと廃れてしまったのは仕方ないかもしれません。しかし、鉄道の台車の高さを変えるなと、海上コンテナが鉄道輸送できるよう、研究も進められています。

敦賀は大阪、名古屋とも地理的に近く、海上コンテナの鉄道輸送が活発化すれば、敦賀港線が復活して、かつて欧亜国際連絡列車が敦賀港を通じて海外へ渡航する、帰国する乗客を輸送していたように、日本海のハブ国際港として活気が戻ってくるかもしれません。

日本全国各地に新幹線を通すのも良いですが、海上コンテナを鉄道輸送できるようになれば、敦賀に限らず、地方港、鉄道、地元も活気づくきっかけになるのではないでしょうか。

敦賀駅の新幹線ホームからの景色

敦賀駅の新幹線ホームからの景色<【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その1

<【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その2

【番外編】ヨーロッパへの玄関口だった港町、敦賀-その3

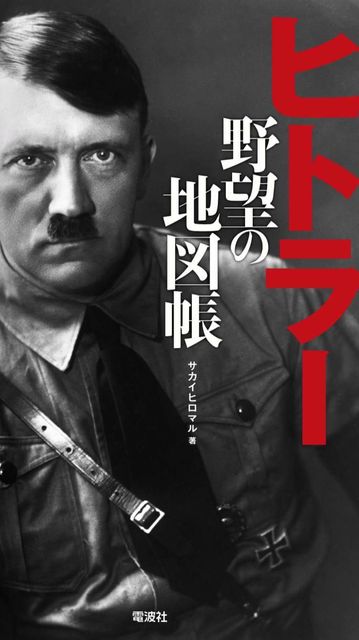

同シリーズが「ヒトラー 野望の地図帳」として書籍化

同シリーズが書籍化され、各書店の歴史の棚の世界史やドイツ史のコーナーに置かれています。web記事とは違う語り口で執筆していて、読者の方々からは、時代背景が簡潔でわかりやすい、学者とは違うテイストが新鮮、という感想をいただいております。

歴史好きはもちろん、ちょっとマニアックなヨーロッパ旅行をしたい方々の旅のお供になる本です。

著者名:サカイ ヒロマル

出版社:電波社

価格 :1,512円(税込)